| TOP | 1.顕微鏡写真 | 2.空中写真 | 3.素人からみた地域地質の形成 | 4.薄片作成方法 | 5.サイトマップ | |

1.樫井川大木の風景

|

|

|

写真左:手前右に見える山の中央部の稜線辺りが白亜紀に形成された泉南流紋岩類と和泉層群の境界。境界は和泉層群の基底礫岩中に流紋岩類の礫が含まれていることから不整合とされている。山を見ているだけでは一続きに見える。稜線の右側はすでに和泉層群の泥岩で軟質なせいか削剥され、谷を形成し、しかもこの谷部が東側へ何キロも続いている。山中左側に見える岩壁は熔結凝灰岩。熔結凝灰岩は急崖をなすことが多く、縦亀裂が発達し岩盤崩壊の危険が高い。

写真右:この辺りは樫井川大木地区の河岸段丘(標高100m前後)。樫井川は段丘面よりかなり下を流れている。段丘は平坦地を形成。宅地や農耕地として利用されている。段丘の形成は氷河時代の海水準の変動によるとされている。(2009/9/27撮影)

|

2.段丘層(根拠のない推論)

この写真は上の左の写真の平坦地から樫井川へ降りた地点に見られる段丘層(丸く見えるのが礫岩)。和泉層群泥岩層の上に水平に未固結の礫岩層が形成されている。

白亜紀の泥岩層の上に未固結の礫岩層が堆積しているということは白亜紀以降何千万年の間、地層の堆積がなく削剥されていたということ、そして未固結の礫岩層が堆積しているということは数万年前に堆積を起こす変動が生じたということを示している。未固結で、平坦面を形成している礫岩層は一般に段丘層といわれ、日本各地で広く見られる。この段丘層が氷河による海水準の変動に関係しているということだ。

河岸段丘の形成と海水準変動。それをどう結びつけて、この段丘層の形成史を説明するのか。こうした形成史は日本の、特に関東地方の段丘層で多くの研究がなされている。しかし、勉強不足で詳しく知らない。ので、適当にイメージしてみた。

氷河期以前はこの地域は山麓の削剥地域であった。それが氷河期を迎え海水準が下がり、さらに山地の削剥が加速され、大木地区の岩盤の上におおきな礫や砂がごろごろ横たわるようになった(土石流が激しくなった)。それは以前みられた削剥以上の供給だった。その後、間氷期を迎え海水準が上がり、この大木地区辺りまで海が迫った(この辺りが海になったという証拠はない)。このころは泉南地域は海の中で、今の大阪平野と違って上町台地や東大阪市がなくて、泉北や千里丘陵、貝塚市の丘陵地帯(大阪層群)が陸地だったと思われる。海が近づくことで、ごろごろしていた礫は段丘礫層として削剥されずにその地区に残った。その後第二期の氷期が訪れ、海がさがり、大木も削剥と礫供給が活発な地域となった。ただ、削剥地域になったにもかかわらず、ここが地層として残っているのは地盤が上昇し始めたことが原因だろう。地盤が上昇することで、削剥地域は一段下がり、従来の段丘層が残される結果となった。こうした氷期、間氷期及び地盤の上昇が段丘層が形成された原因だろう。その結果として,今の大木がある。大木地区の標高が現在100mほどであるが、この数万年間に地盤がかなり上昇したと考えられる。(2009/10/9)

結論:氷河期時代からこの地域は地殻変動を起こし、地盤はかなり上昇した。その結果、段丘層は形成された。

3.花崗岩の緑色化

花崗岩は墓石のように、乳白色に黒い斑点があったり、薄桃色であったりするものと思っていた。しかし泉佐野市土丸あたりに見られる花崗岩はそのような花崗岩と違って、緑色の花崗岩が多い。下の写真は樫井川沿いに西から東方向に連続して見られる花崗岩質岩である。これらが果たして、花崗岩と呼べるのかどうか、疑わしいが、顕微鏡で見る限り、石英、長石中心の中〜粗粒な花崗岩質な等粒状組織がみられる。なぜ、これらの岩石が緑色を呈するかといえばそれは、緑泥石という鉱物が生じているからだ。これは黒雲母が変質することで生成するらしいが、花崗岩質な組織の間が筋(すじ)状に溶融?しており、そこに緑泥石が異常に発生しているのである。ただ、この溶融ということは、正確でなく、熱水変成やあるいは地質的な事象が起きたと言った方が正しいのかもしれない。(2009/10/4)

|

|

結論:花崗岩組織は絶対的なものでなく、筋状に変質することで分解し、他の鉱物(緑泥石)に支配される。

4.地質の基礎事項のメモ帳

地質には色々専門的な言葉が出てくるが、その言葉の意味合いを確かめずになんとなく使っていることが多い。ここでは基礎的事項について参考書などで確認したことをメモ帳代わりに掲載した。

①結晶:原子・分子・イオンが規則正しく配列した固体。(高校教科書、化学ⅠB 、東京書籍)

②非晶質、無定形固体:ガラス、プラスチックなど、構成粒子が規則的な配列をもたないような固体。(高校教科書、化学ⅠB 、東京書籍)

③

屈折率:光は異なる媒質の境界面では一部は反射して進み、他は屈折して進む。光が真空中からある媒質中へ入射するときの屈折率を絶対屈折率、あるいは単に屈折率という。

屈折率:光は異なる媒質の境界面では一部は反射して進み、他は屈折して進む。光が真空中からある媒質中へ入射するときの屈折率を絶対屈折率、あるいは単に屈折率という。

光の真空中での波長をλ(m)、屈折率nの媒質中のでの波長をλ’(m)、とすると、屈折よって振動数は変化しないから次の式が成り立つ。(高校教科書、新編物理ⅠB

、数研出版)

n=c/v=λ/λ’

(参考:絶対屈折率、水1.3334,石英ガラス1.4589,ダイヤモンド2.4202)

なお、屈折率の大きい媒質から小さい媒質へ入射されるときはある入射角以上(r0)になると、反射角iが90°になり、光は全て反射される(全反射)。

④ホットスポットはマントルの固定された位置にとどまったままである。(鎌田浩毅著「マグマの地球科学」中公新書より)

⑤マントルの溶融:鎌田浩毅著「マグマの地球科学」中公新書より

|

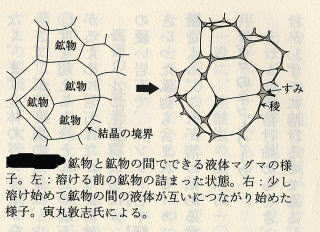

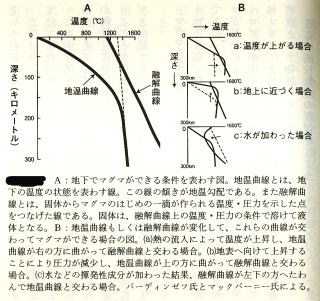

火山から噴出するマグマはどこから作られるのか、あるいはどのようにして作られるのか、という一般的な質問への回答がこの本の一章に記述されている。 それによると、マグマは上部マントルにおいて、マントル構成物質であるかんらん岩の溶融によって形成され、それが地殻まで上昇し、一旦マグマだまりに集められ、それが地上に噴出するという経過をたどるらしい。 岩石は地上では800〜1200℃になるとほとんど溶けてしまう。地上の浅いところでは1キロメートルごとに30〜60℃の割合で地温が上昇する(都市近郊で大深度ボーリングによって温泉が出るのも地温が上昇するからだろう)が、深さ200キロメートルを越すと1キロメートルにつき1度ずつ増加する程度となる。これを地温勾配という。固体が溶けて液体になる温度のことを融点というが、地球内部においては圧力が高いため、岩石が溶けて液体になる融点は地上での融点より高くなる。地震波の観測では、深度100〜200キロメートルの辺りに、速度の遅くなる「低速度層」があり、ここで融解曲線と地温曲線が接近しており、下記の原因によりかんらん岩が部分溶融しているのではないかとしている。部分溶融とは結晶の表面がわずかに溶けることをいう(上図参照)。 そして部分溶融が起きる原因を3つ紹介している(下図参照)。a温度があがる場合。これは外から熱を受ける場合。b岩石がマントル中を上昇する場合。このとき圧力は減少する。c揮発成分が混入してくる場合。こうした諸々の条件により、岩石が部分溶融を起こし、それが溶融した岩石の密度の低下を引き起こし、周囲より密度が低いことにより、溶融した物質の塊(ダイアピルという)は岩石内を上昇し、それが一旦プレート下でとどまる。そこではプレートの方が密度が低いため上昇できず、このため液体成分だけが集められ、液体だけが再び上昇を始めるらしい。このときのマグマは玄武岩組成となっている。その後、周囲の他の岩石を溶かすことで、安山岩質などの成分を得るらしい。これがマグマの生成である。これはダイアピル仮説として火山学者に認められている。(2009/12/28) |

| 図ー部分溶融(鎌田浩毅著「マグマの地球科学」中公新書より) | |

|

|

| A−地温勾曲線と融解曲線、B−溶融条件3種類 (鎌田浩毅著「マグマの地球科学」中公新書より) |

前のページへ![]() 次のページへ

次のページへ